Qui se cache derrière cette jolie dentelle ?

A lundi pour la réponse !

Un syrphe s’est posé sur un saule nain. Je m’approche à pas de loup et le photographie sous tous les angles pour pouvoir le déterminer. Celui-ci a un bien joli ventre blanc et soyeux. Avec le dos de son thorax d’aspect assez mat, je lui trouve un bon look de Syrphus.

Là , dans ses yeux, ce sont bien des petits poils hérissés et non des grains de pollen qui brillent au soleil ! C’est un bon critère pour distinguer Syrphus torvus des autres espèces du même genre. La base noire des fémurs vient confirmer la détermination.

Voici pour comparer une espèce proche : Syrphus ribesii, le syrphe des groseilliers, aux pattes beaucoup plus jaunes et aux yeux glabres. Celui-ci d’ailleurs est un mâle car ses yeux sont jointifs.

Ces deux Syrphus, présents dès le mois de février, sont de bons auxiliaires pour le jardinier car leurs larves consomment des pucerons. Ces espèces ont plusieurs générations dans l’année. Offrez donc aux syrphes dans votre jardin des fleurs à butiner dès la sortie de l’hiver !

Pour les amateurs de clés de détermination, je propose celle-ci, fort bien faite :

Clé pour la détermination des adultes des Syrphidae européens, par M.C.D.Speight & J.-P.Sarthou

Au parc du château de Grouchy à Osny, la grande allée des épicéas est très prisée des promeneurs. Mais cet alignement est vieillissant et les jardiniers ont abattu ça et là les arbres morts, laissant le bois débité en lisière du boisement. Sous l’action des insectes et des champignons, ce vieux tronc coupé a perdu une bonne partie de son écorce qui s’est décollée et gît à terre.

Sur l’envers de l’écorce, cette curieuse structure annulaire en fibre de bois fermait autrefois le creusement rond que l’on observe sur le tronc dénudé. Le tout assemblé formait la loge nymphale d’un coléoptère xylophage typique des conifères : la rhagie inquisitrice.

Caché sous un lambeau d’écorce, je débusque un adulte de cette espèce. Contrairement aux apparences, c’est bien un longicorne.

Les marbrures de ses élytres aux côtes bien marquées, ses poils blancs et l’étroitesse de sa tête en arrière des yeux permettent de distinguer cette espèce. Rhagium inquisitor est commune partout où se trouve le milieu nécessaire au développement de ses larves : les troncs morts de conifères.

Cette rhagie dormait en compagnie d’un petit silphe noir, grand chasseur d’escargots :

J’ai délicatement replacé ces insectes dans leur abri, où ils attendront sagement le printemps.

Les coups de vent violents arrachent parfois des boules de gui ou des branches d’arbres parasitées par cette plante.

Malgré la toxicité du gui (pour l’Homme), ces boules tombées sont exploitées par des animaux. J’en veux pour preuve ces morsures observées au bord d’un étang à l’ile de loisirs de Cergy-Pontoise. La taille des traces d’incisives nous oriente plutôt vers une famille de lapins de garenne, même si le ragondin aurait pu faire partie des suspects.

Dans cet autre cas, ce sont les feuilles du gui qui ont été consommées :

L’endroit est fréquenté par des chevreuils et des sangliers. Je parierais sur la gourmandise d’un chevreuil désireux d’ajouter à son menu une saveur inhabituelle. En hiver, il consomme volontiers des végétaux à feuillage persistant comme les ronces, le lierre, les carex, la garance, et parfois le coriace fragon petit houx.

Qu’est-ce que ça mange, un chevreuil ?

Nous avons été informés par Marie-Louise, mycologue avertie, que de drôles de petits champignons avaient fait leur apparition plus tôt que prévu cette année. Nous filons donc à Conflans pour observer sa trouvaille.

Ces champignons sont des pézizes du cèdre, de leur nom scientifique Geopora sumneriana. On les appelle également « oreilles de la Terre » en raison de leur forme en coupe qui émerge du sol au printemps comme si la Terre ouvrait ses oreilles. Mais qu’a-t-elle entendu ? Peut-être les explications de Marie-Louise et Gilles au sujet de ces ascomycètes.

Ce champignon est reconnaissable à sa forme particulière, son aspect extérieur filamenteux et son intérieur crème, mais aussi à sa localisation. On le trouve presque exclusivement sous les cèdres, quelques fois sous les séquoias, les ifs ou les genévriers. C’est cela qui le différencie des autres Geopora, comme Geopora foliacea qui lui ressemble beaucoup mais qui ne fréquente que les pins.

Geopora sumneriana est un champignon mycorhizien, il entretient donc d’étroites relations avec les racines du cèdre sous lequel il pousse. C’est sans doute grâce à cette affinité qu’il est si largement répandu sur le territoire français. Les cèdres ne sont pas indigènes en France, et sont cultivés en pépinières. Les champignons ont pu voyager facilement dans les mottes de plantation, mais comme certaines parcelles de pépinières n’hébergent pas ce champignon, on ne le retrouve pas partout. Cependant, lorsqu’il est présent au pied de son cèdre, Geopora sumneriana y fructifie tous les ans.

Pour le moment aucune mention de ce champignon n’a été faite en Val-d’Oise dans les bases de données naturalistes. D’après la littérature, il commence à apparaître à partir de fin février et on peut l’observer jusqu’en avril.

Ces pézizes sont déjà bien visibles sous ce cèdre à Conflans. Peut-être que la Terre écoute aussi dans votre jardin ? Racontez-nous !

L’ail des ours est de retour ! Cette plante vivace des sous-bois humides émet en effet ses feuilles dès la mi-février.

On peut cuisiner cette sauvageonne au fin goà»t d’ail. Mais il faut se méfier des confusions, car les feuilles d’autres plantes apparaissent aussi dans les mêmes milieux à la sortie de l’hiver.

Les feuilles comme les fruits des arums sont très toxiques. Selon le centre anti-poisons de Lille, les arums arrivent en 5ème position des cas d’intoxication par des plantes. Ce sont essentiellement leurs baies rouges, tentantes pour les jeunes enfants, qui sont en cause.

Les feuilles de l’orchis mâle (Orchis mascula) sont ordinairement tachetées de noir mais parfois, comme ici, certains pieds ne présentent pas ce caractère.

Le muguet, toxique, peut être particulièrement trompeur car ses feuilles ont une forme très semblable à celles de l’ail de l’ours. Il pousse cependant plus tard en saison.

Il convient de bien vérifier sa récolte : chaque feuille doit nettement sentir l’ail. Ensuite, il faut laver soigneusement les feuilles.

Pour faire l’omelette à l’ail des ours, deux œufs et cinq feuilles ciselées par convive suffisent. Ces feuilles se prêtent à bien d’autres recettes, elles peuvent par exemple être utilisées pour aromatiser une sauce à la crème en accompagnement d’une viande blanche ou d’un poisson.

Pour éviter le risque des confusions, on peut aussi trouver des graines d’ail des ours en jardinerie et cultiver cette plante dans son jardin.

Au jardin partagé des Belles jardinières, il y a toujours quelque chose à voir.

Sur les choux cavaliers, les chenilles de la piéride ne sont plus là , mais une mouche Tephritidae se chauffe au soleil. L’extrémité de l’aile est noire avec un petit point blanc : il s’agit de Tephritis vespertina, dont la larve vit dans les capitules de la porcelle enracinée, une astéracée très commune dans les pelouses.

Je suis des yeux un papillon à l’allure sombre. Il finit par se poser sur le pignon de la maison de Patrice.

C’est un vulcain. Ce papillon a passé l’hiver à l’état adulte, abrité dans une cavité ou sous un tas de feuilles. Les premiers rayons de soleil de février l’ont réveillé.

Lorsqu’il étale ses ailes, on voit le grand motif orange presque circulaire, ponctué dans sa partie arrière de petites taches noires avec des écailles bleues.

Ces deux belles espèces sont allées rejoindre l’atlas de biodiversité participatif de Vauréal.

Vanessa atalanta, dans l’Atlas des papillons de jour et zygènes d’Ile-de-France (Cettia)

Les collemboles sont très nombreux dans le compost, mais ils ne sont pas faciles à observer ! Ce sont des animaux très petits, la plupart des espèces mesurant moins de 2 millimètres. Grâce à leur furca, un organe en forme de ressort qu’ils ont sous l’abdomen, ils font de grands sauts dès qu’ils sont dérangés et ils se dissimulent rapidement à l’abri de la lumière.

Ces arthropodes entognathes n’ont pas de pièces buccales apparentes, elles sont cachées à l’intérieur d’une poche située sous la tête, ce qui les distingue des insectes. L’ordre des collemboles compte près de 700 espèces en France. Ces animaux sont l’une des plus anciennes formes de vie terrestre connues.

Les collemboles consomment, selon les espèces, des bactéries, des champignons, des rotifères, des algues microscopiques, de la matière organique en décomposition… Au compost et dans la litière, ils sont des acteurs essentiels de la fabrication de l’humus.

En raison de leur taille minuscule, les collemboles sont de détermination délicate. J’ai essayé, en m’aidant des clés du site collembola.org, de ranger quelques-unes de mes découvertes dans leur famille respective, mais je ne garantis rien. Certains critères de détermination ne peuvent être discernés qu’au microscope à balayage électronique, et je n’en ai point.

Les collemboles de la famille des Onychiuridae sont très fréquents dans le compost, ils participent à la microporosité du milieu.

Certaines espèces d’Entomobryidae consomment des champignons, y compris des espèces pathogènes du sol. D’autres vivent sur les troncs des arbres.

De nombreuses espèces d’Hypogastruridae ne sont pas sauteuses car elles sont dépourvues de furca.

Certains collemboles Tomoceridae sont capables de digérer la cellulose. Cette jolie espèce a le dos couvert d’écailles grises. Je l’ai trouvé dans du bois pourri.

Dans mon compost, la blaniule mouchetée

Dans mon compost, le cloporte rugueux

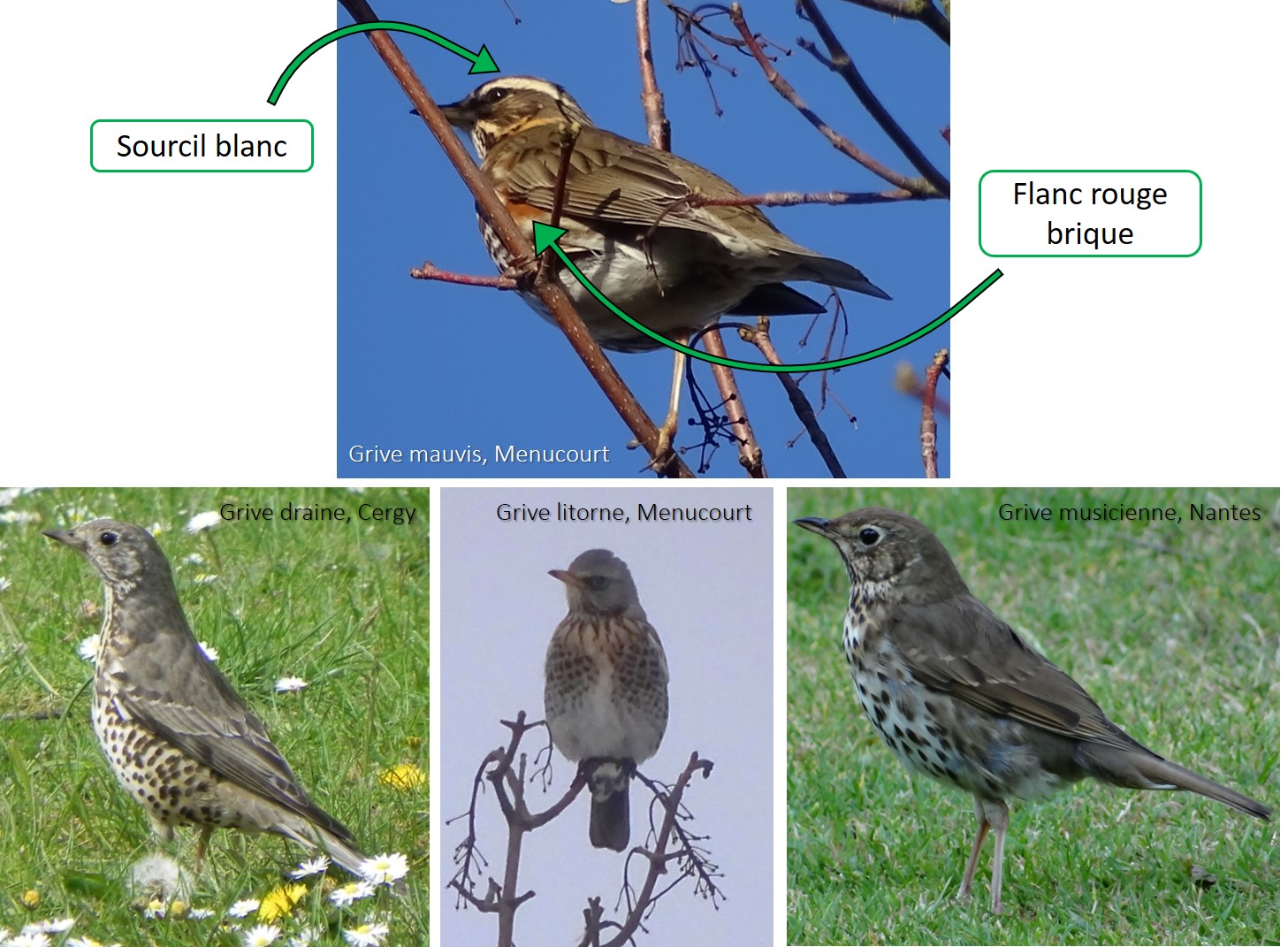

La grive mauvis, Turdus iliacus de son nom officiel, est un passereau de la famille des Turdidae au même titre que les autres espèces proches : les grives draine, litorne et musicienne ou le merle noir. La grive mauvis est la plus petite des grives que l’on peut rencontrer sur le territoire.

Elle se différencie aisément des autres grives européennes grâce à un épais sourcil blanc qui souligne son regard et un élégant fard rouge brique sur les flancs.

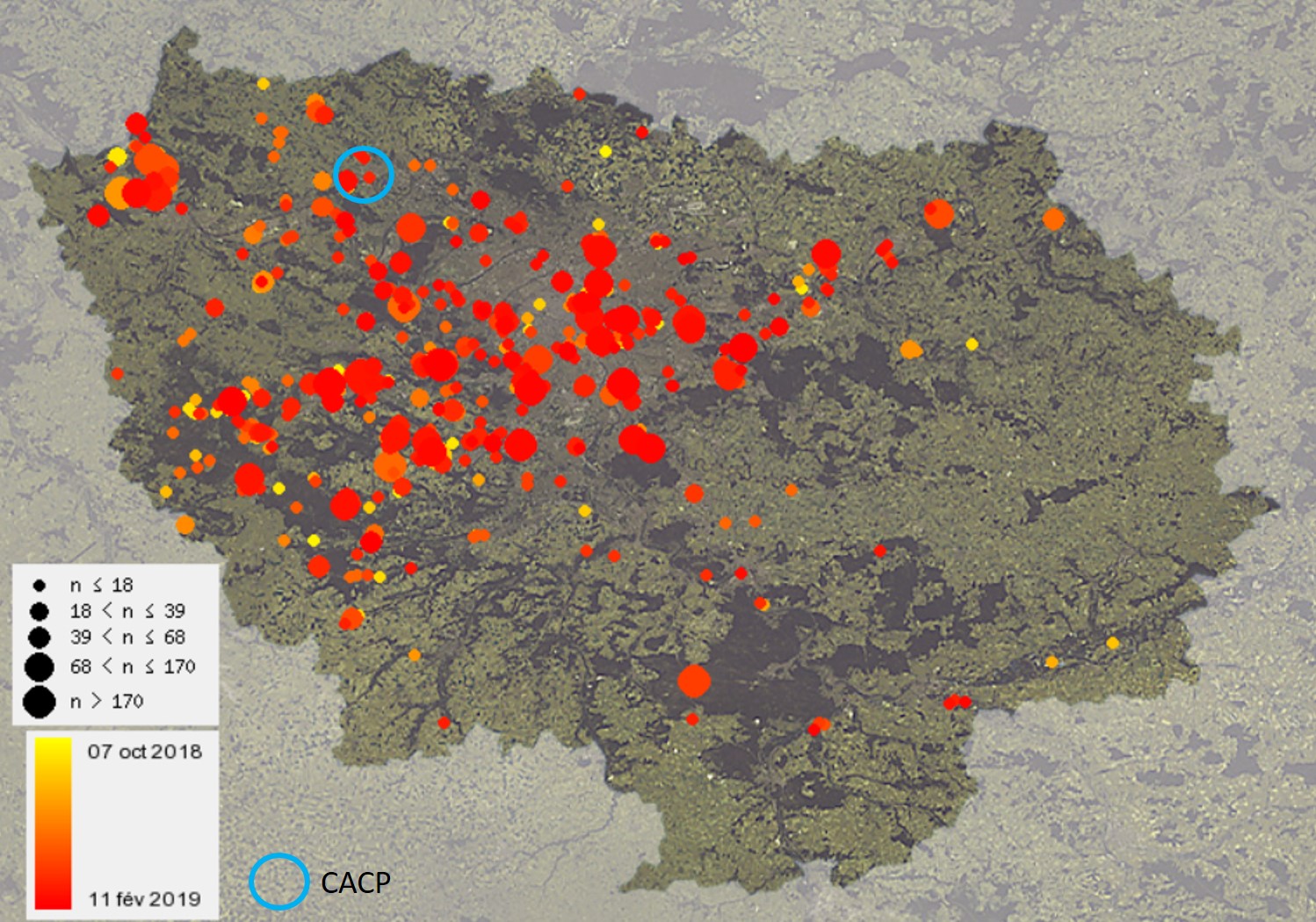

Ces critères de reconnaissance sont utiles pour repérer la mauvis car elle voyage souvent aux côtés des autres grives. Elles arrivent ensemble dans nos parcs et jardins. En effet, les grives sont, pour la plupart, des migratrices. Elles nichent et se reproduisent dans des contrées froides du Nord de l’Europe et viennent passer l’hiver sous les températures plus clémentes. Contrairement aux grives musicienne et draine dont un certain nombre d’individus nichent en àŽle-de-France, la mauvis et la litorne sont exclusivement migratrices. Elles ne sont observables chez nous qu’en hiver, d’octobre à mars. La grive mauvis est déjà bien présente sur l’ouest francilien comme le montrent les données de Faune àŽle-de-France.

Si les grives mauvis se nourrissent d’insectes pendant les beaux jours, en hiver elles consomment principalement des petites baies : de sureau, de sorbier, de cotonéaster, … et de houx ! Les grives mauvis que nous avons photographiées étaient perchées à quelques mètres du grand houx de l’entrée du parc de château de Menucourt. Quelques jours seulement après leur arrivée lors de l’épisode neigeux de fin janvier 2019, ce grand houx est totalement déplumé ! Un comble, quand les coupables sont nos amis à plumes.

Nous avons également vue cette espèce à l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. Peut-être vient-elle aussi picorer quelques baies dans votre jardin ?

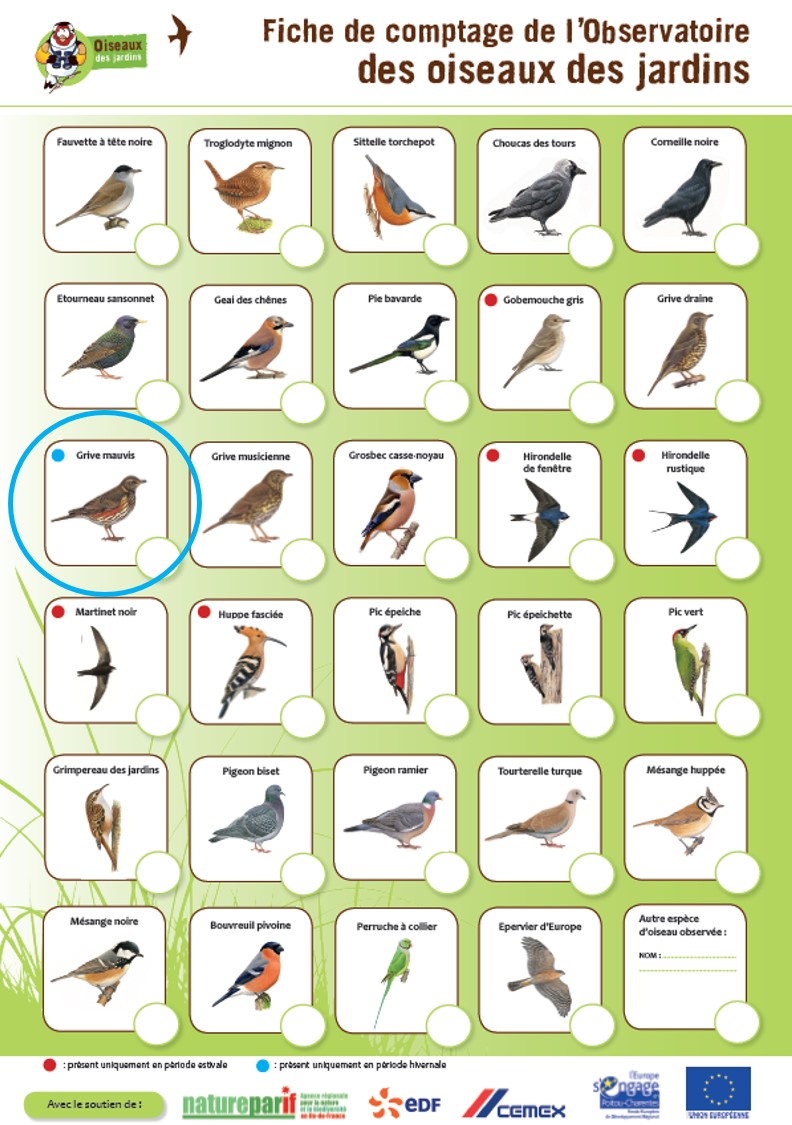

La grive mauvis fait partie du programme de sciences participatives Oiseaux des Jardins. Maintenant que son identification n’a plus de secrets pour vous, repérez-la et renseignez le protocole ! C’est facile, elle fait l’objet d’une fiche à son nom et est présente sur le poster de comptage :

Prenez quelques minutes pour renseigner tous les compagnons de la grive mauvis dans votre jardin, et faites avancer la science !

Temps de neige, temps de grives

Sortie ornitho au parc du château de Menucourt

Les oiseaux d’àŽle-de-France de Pierre Le Maréchal, David Laloi et Guilhem Lesaffre

Cette silhouette en T est typique des Pterophoridae, une famille de papillons de nuit qui compte 144 espèces en France (et je n’en connais que quatre !).

Comme tous les lépidoptères, ils ont bien deux paires d’ailes, mais elles sont étroites et généralement superposées. Ci-dessus, l’une des espèces les plus fréquentes dans cette famille, le ptérophore commun (Emmelina monodactyla) dont la chenille consomme les fleurs et les jeunes feuilles de liserons.

Le ptérophore blanc, aux ailes nettement lobées et plumeuses est aussi un hôte des liserons. On trouve cette espèce dans les mêmes endroits que la précédente, les jardins et les bords des champs.

Cette autre espèce se nourrit sur la tanaisie. Elle fréquente les friches.

Quant aux Amblyptilia , leurs chenilles consomment de nombreuses espèces de plantes basses dont les liserons, les géraniums, les menthes et aussi l’épiaire des bois. Pour cela, on peut rencontrer cette espèce dans les bois humides, comme ici dans le parc du château de Grouchy. Elle est commune en raison de son caractère polyphage.

De très nombreuses autres espèces dans cette famille sont spécialisées sur un genre ou même une espèce de plante. Il existe des Pterophoridae inféodées plus ou moins strictement aux tussilages, aux seneçons, aux knauties, aux laitues vireuses, aux germandrées, aux origans, aux gentianes, aux marrubes, aux inules, aux pâquerettes, aux eupatoires… Et beaucoup d’espèces n’ont pas de plantes hôtes connues. Il reste tant à découvrir sur la biologie de ces étranges papillons !