La tombée de la nuit apporte avec elle son lot de conseils et d’accalmie, mais elle n’est pas pour autant synonyme d’inactivité.

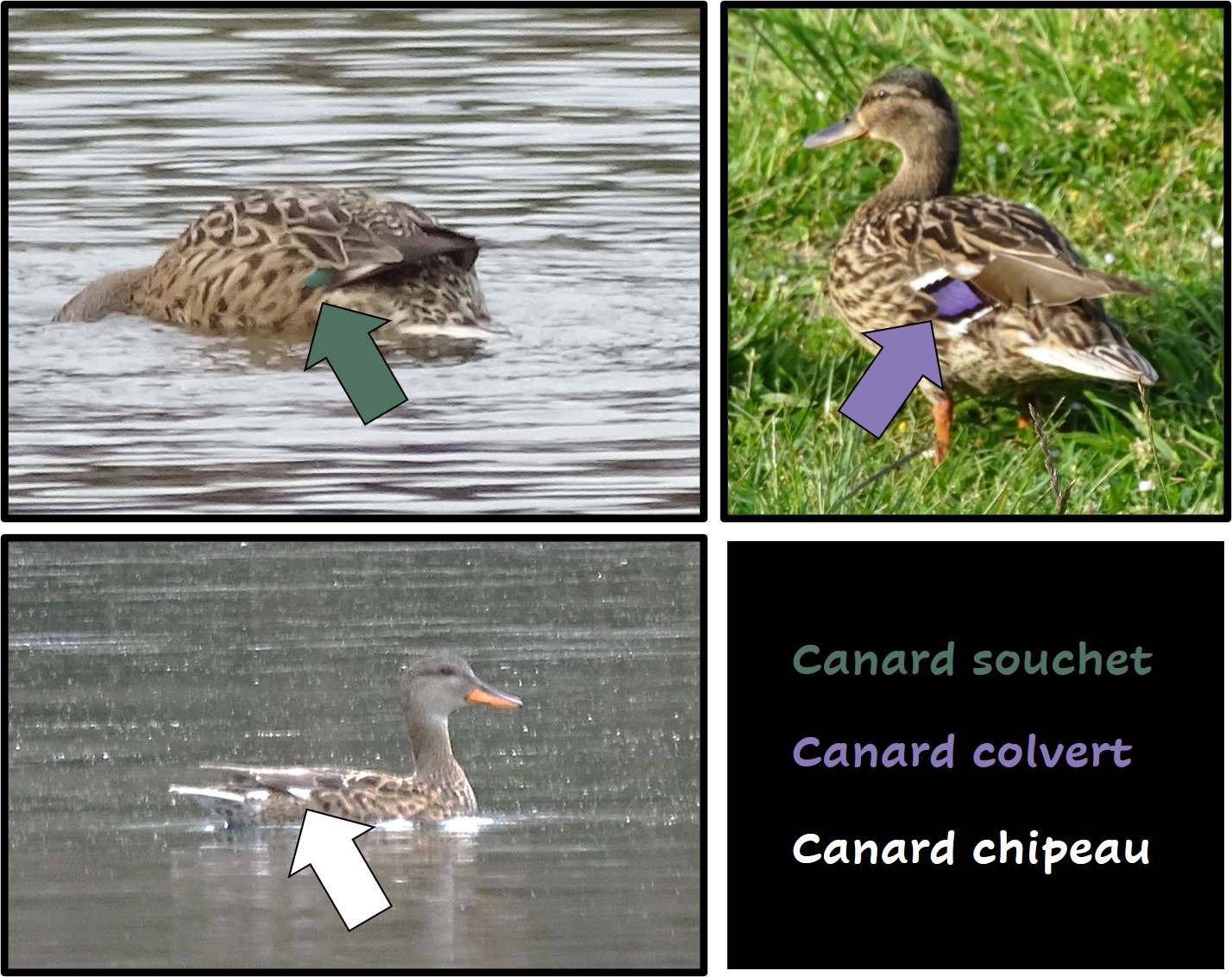

La plupart des proies préfèrent les faveurs de l’obscurité, qui les rend presque invisibles, pour se déplacer, se nourrir ou se reproduire. C’est le cas des amphibiens et de nombreux petits mammifères comme les hérissons, les campagnols ou les musaraignes. Certains prédateurs quant à eux, ont développé des techniques de repérage nocturne sophistiquées ; on pensera notamment aux chauves-souris, aux chouettes ou aux hiboux ; qui les rendent particulièrement sensibles à la lumière.

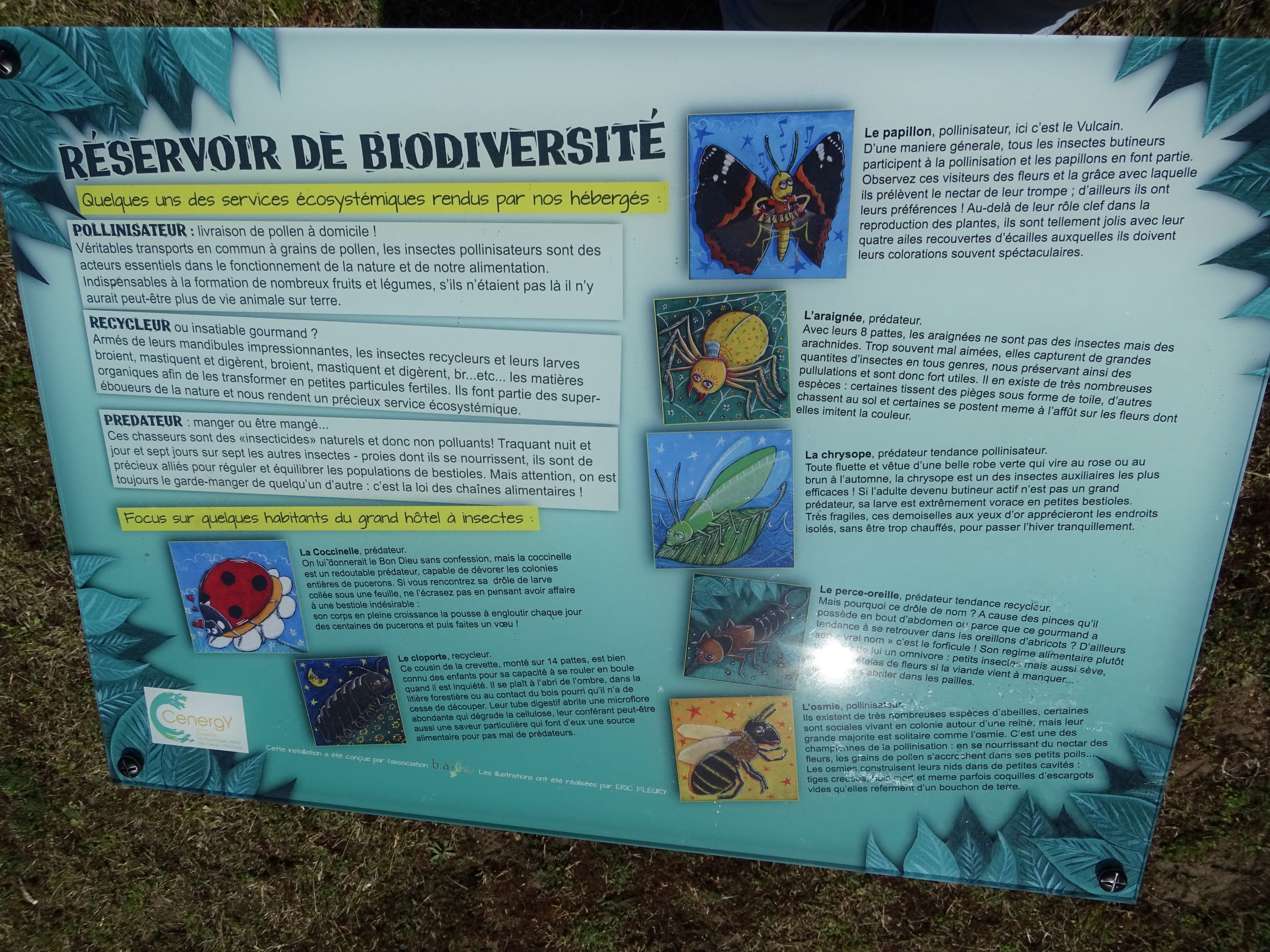

Chez les insectes et chez les plantes aussi l’activité crépusculaire est animée. Une grande part de la pollinisation des plantes à fleurs a lieu la nuit et on estime que 95% des espèces de papillons connues sont des papillons de nuit.

Quant aux autres espèces, ayant calé leurs rythmes journaliers sur la course du soleil, la nuit, ils dorment.

Enfin du moins, ils devraient, si la nuit étant encore présente. N’avez-vous jamais entendu un merle noir chanter jusqu’à des heures avancées de la soirée prenant le signal d’une ampoule pour celui de l’astre solaire ou remarqué que l’arbre le plus proche du lampadaire perd ses feuilles plus tard que ses compagnons dans une même rue ?

Pour le bien des activités humaines nocturnes l’éclairage urbain a été mis en place. Devant apporter confort et sentiment de sécurité, il est également et malheureusement source de nuisances et de pollutions pour l’ensemble du vivant.

Afin d’étudier les solutions face à ce problème écologique et de santé publique (le sommeil humain étant aussi impacté par la lumière que celui des merles noirs), l’Institut Paris Région lance une enquête sur la perception et l’usage de la lumière par les franciliens. Les résultats de cette étude nous seront grandement utiles pour travailler sur notre territoire à la mise en place de la Trame Noire, c’est-à -dire des zones préservées où la nuit pourra à nouveau régner. Nous vous encourageons vivement à y répondre !

« L’avantage avec la pollution lumineuse, c’est qu’elle disparait à la vitesse de la lumière ; à condition qu’on appuie sur l’interrupteur ». Romain Sordello, Muséum national d’Histoire naturelle.

Pour aller plus loin :

Eteindre nos lumières pour sauver la planète, à Cergy-Pontoise

Le lien vers l’enquête de l’Institut Paris Région

Comprendre la Trame Noire, sur le site de l’Office Français pour la Biodiversité