Toute la lumière sera faite sur l’éclairage nocturne et ses conséquences sur la biodiversité grâce à ce dossier très complet édité par la Mission Economie de la Biodiversité de la Caisse des Dépôts. Il rappelle qu’environ 30% des vertébrés et plus de 60% des invertébrés sont de mœurs nocturnes et qu’entre 1992 et 2012, le nombre de points lumineux en éclairage public a augmenté en France de 89%. Or, la faune peut être très impactée par cet éclairage.

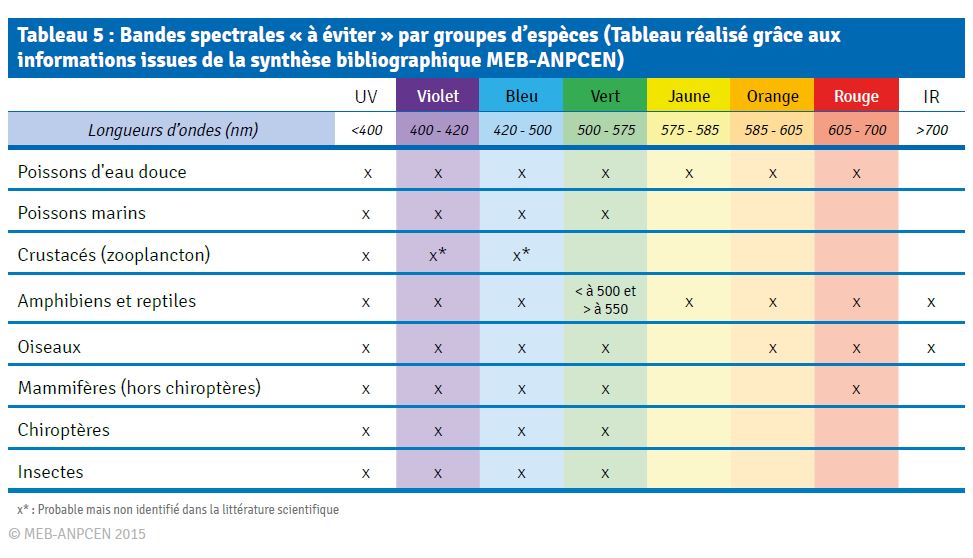

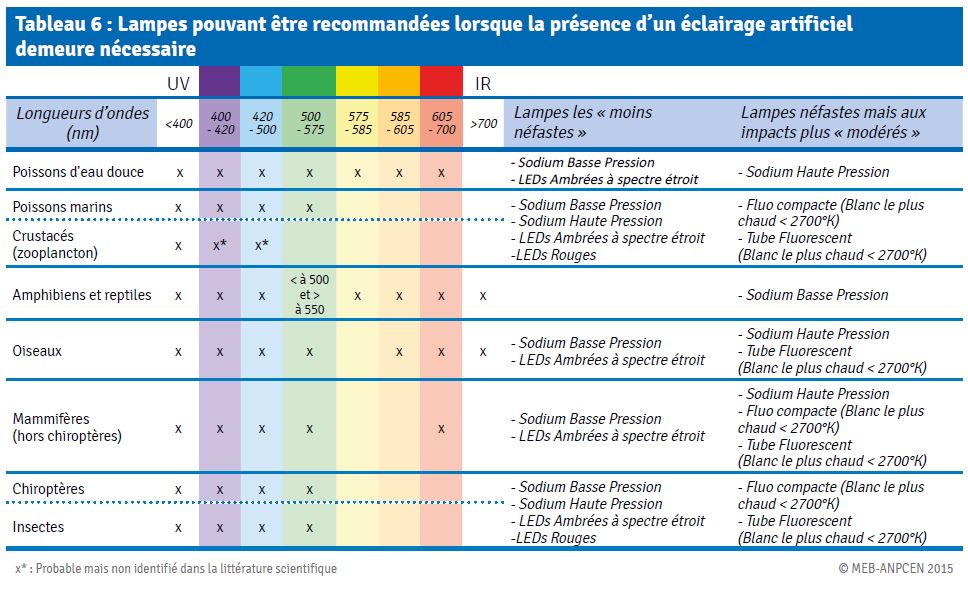

Le dossier présente en détail les impacts des différents types de lumière pour les différentes classes de la faune sauvage. Voici deux tableaux de synthèse :

Le dossier comprend un chapitre de recommandations :

- ne pas éclairer quand ce n’est pas utile.

- préserver l’obscurité naturelle des espaces protégés.

- éviter d’équiper d’un éclairage d’ambiance les sites sensibles pour la biodiversité, notamment les arches de ponts et les berges de cours d’eau ou de plan d’eau.

- limiter au maximum, par le choix de l’équipement, les déperditions hors de la surface utile à éclairer. Bien sà»r, ne jamais éclairer le ciel, ni la surface de l’eau.

- optimiser l’espacement entre luminaires, et le temps d’éclairage en fonction de l’usage et de la biodiversité .

- choisir les lampes en fonction des sensibilités au spectre lumineux de la faune présente dans les sites à équiper (les poissons ou les amphibiens n’ont pas les mêmes sensibilités aux caractéristiques de la lumière que les oiseaux ou les mammifères).

Certains animaux savent profiter de l’aubaine de l’éclairage public, c’est le cas de cette tarente observée en Provence occupée à gober les papillons de nuit piégés par la lumière de ce lampadaire n° B17.