Alerte ! Elles débarquent à Cergy !

Mais d’où viennent-elles ces perruches ?

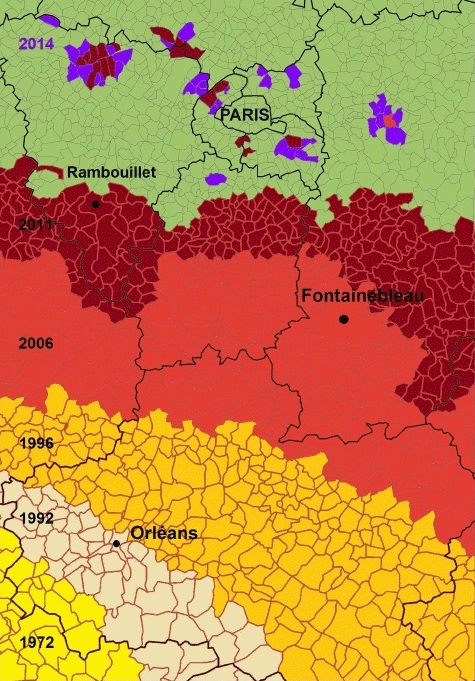

Une étude génétique a montré que les perruches que l’on observe en Ile-de-France sont d’origine asiatique et qu’il existe deux populations séparées. Celle du nord est centrée sur l’aéroport de Roissy, celle du sud autour d’Orly. Car c’est bien par avion qu’elles sont venues nous envahir, ces populations étant les descendantes d’échappées des hangars des douanes, d’abord à Orly en 1974, puis sur Roissy au début des années 1990. Au fil des années, les populations se sont renforcées avant d’entrer dans la phase d’extension géographique que nous connaissons depuis quelques années.

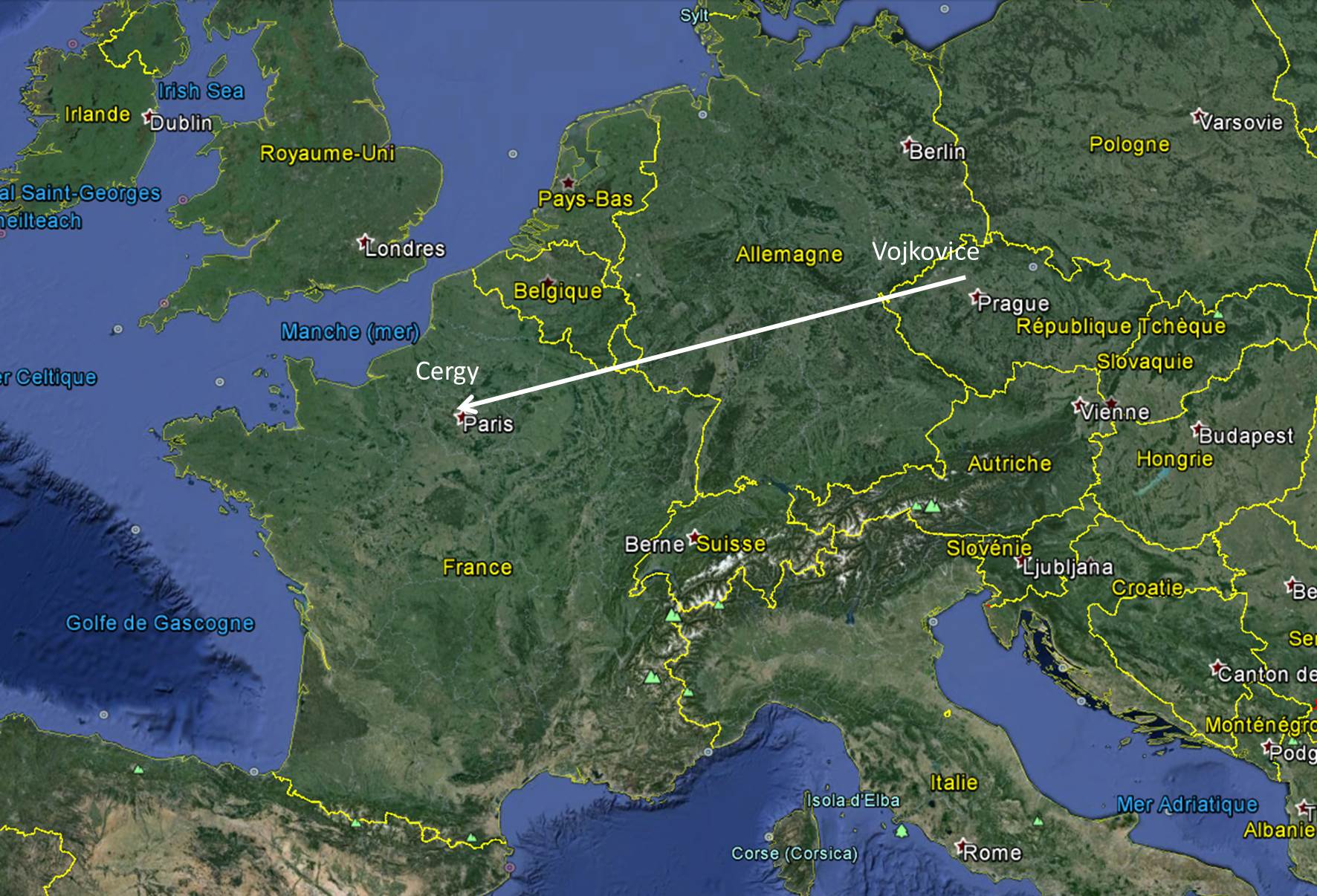

Elles n’étaient pas citées sur Cergy, maintenant c’est fait. L’espèce est peut-être même nicheuse au bois de Cergy (près de la butte à Juju) où nous avons pu observer des parades amoureuses et l’entrée d’un oiseau dans la cavité d’un gros arbre à 8 mètres de hauteur, site tout à fait favorable pour sa nidification. Quelques observations récentes ont été faites aussi à Pontoise et à Saint-Ouen l’Aumône dans le secteur de l’abbaye de Maubuisson.

Qu’est-ce que ça mange ?

Dans leurs pays d’origine (les zones tropicales d’Asie et d’Afrique), elles mangent des jujubes, des goyaves, des dattes, des figues, du millet…

Chez nous, elles se sont adaptées et consomment des pommes, des cerises, les samares des érables, les graines de robiniers, de platanes et de catalpas, les arilles des ifs, éventuellement quelques fruits exotiques glanés dans les jardins botaniques.

Mais quand disparaissent les fruits, si elles passent l’hiver sans encombre, c’est essentiellement en raison du nourrissage dans les jardins : elles se gavent de grandes quantités de boules de graisse, de cacahuètes et de graines de tournesol.

Leur présence est-elle néfaste ?

Pour la production agricole, lorsqu’elles pullulent, c’est une menace pour les vignes et les vergers, éventuellement pour les champs de céréales et de tournesols. En ce qui concerne la biodiversité, il est suspecté qu’elles exercent une forte concurrence sur les populations de sitelles pour les sites de nidification. Nos sitelles en effet exploitent comme la perruche les cavités dans les grands arbres et notamment les anciens nids des pics.

Alors qu’en penser ?

La perruche à collier, espèce invasive, ne peut plus être stoppée dans son extension. Qu’on le veuille ou non, elle fait désormais partie de notre avifaune. Mais ne serait-il pas sage de pratiquer un nourrissage hivernal modéré et ciblé, en évitant de distribuer de trop grosses quantités de graines, pour ne pas favoriser la croissance démographique galopante de cet oiseau ? Sachez qu’il existe des mangeoires sélectives étudiées pour éviter les attaques des gros pillards, les plus simples consistant en une cage grillagée dont les mailles ne permettent l’accès qu’aux petits oiseaux. Ces dispositifs sont souvent installés en Angleterre en raison de la gloutonnerie des écureuils gris, autre espèce invasive.

Un article du blog Vigie-Nature

Une interview de Philippe Clergeau du Muséum

Bibliographie :

Clergeau P., Vergnes A., Delanoue R. (2009) La perruche à collier / Psittacula krameri / introduite en île-de-France : distribution et régime alimentaire. / Alauda / (Revue internationale d’Ornithologie) 77(2):121-132.

Phyt’Ornement FREDON Ile-de-France n°8-2014 du 8 mai 2014