Les sympetrum sont des libellules aux couleurs rouge vif, en tout cas en ce qui concerne les mâles. Les femelles sont plutôt brunes ou jaunes. On compte 7 espèces de sympetrum en Île-de-France, dont 3 ont été croisées sur le territoire de Cergy-Pontoise. En voici les portraits.

Le sympetrum sanguin mâle arbore une couleur rouge particulièrement éclatante. Ses pattes sont entièrement noires.

C’est le plus commun des Sympetrum dans notre secteur. On peut le rencontrer au-dessus de plans d’eau assez variés : mare, étang, ruisseau et rivière peu rapide.

La femelle a également les pattes entièrement noires, toutefois ses couleurs tirent plus sur le jaune. Les mâles immatures sont eux d’un jaune brillant.

Moins fréquent (et même assez rare) le sympetrum de Fonscolombe est aussi éclatant que le sanguin. En revanche quelques points permettent de les différencier : il présente des stries pâles sur les pattes, la nervation de ses ailes est rouge et la base de ses yeux est bleue. Là également les jeunes mâles et les femelles sont jaunes.

Cette espèce se reproduit essentiellement dans les eaux peu profondes et stagnantes. La plupart des individus que nous avons rencontrés étaient à proximité des bassins du parc François Mitterrand à Cergy.

Enfin, la troisième espèce rencontrée sur le territoire est le sympetrum fascié. C’est une espèce assez commune qui se reproduit dans les eaux stagnantes à faiblement courante. Le mâle a des couleurs moins éclatantes que les deux précédents. On le reconnait aux stries jaunes qui marquent ses pattes noires et aux bandes blanches à brunes sur son thorax. Là encore, la femelle est jaune.

Si nous rencontrons les 4 espèces nous ne manquerons pas de vous partager leurs portraits.

Sources :

Les libellules du Val d’Oise, OPIE

Le sympetrum de Fonscolombe, INPN

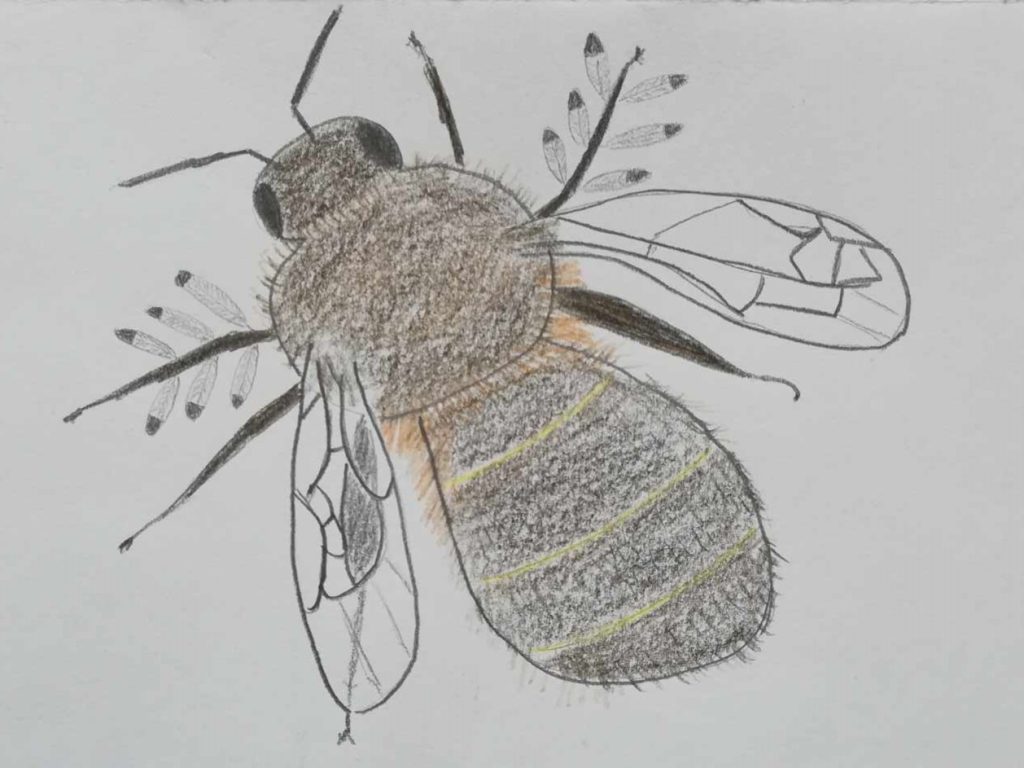

In(se)ktober 2023 :

Aujourd’hui on dessine une Anthophore à pattes plumeuses !

Retrouvez des images de cette espèce dans cet article : Les anthophores, d’adorables abeilles peluches.

Pour ce weekend, préparez vos Eucères à longues antennes et vos Libellules globe-trotter !

Retrouvez des images des Eucères dans cet article : A longues cornes !

La libellule globe-trotter est une espèce essentiellement tropicale que l’on ne retrouve pas à Cergy-Pontoise. Vous pouvez retrouver son portrait sur le site de l’INPN.