Lever le voile sur une notion abstraite

La presse mentionne souvent le « déclin de la biodiversité ». Mais à quoi cela fait-il référence ? Que signifie le fait de « perdre de la biodiversité » ? Voici quelques outils pour bien comprendre les chiffres de la biodiversité.

La perte de biodiversité rassemble les trois phénomènes suivants :

- l’extinction d’espèces, totalement ou localement,

- le régression des effectifs au sein d’une espèce, ou l’homogénéisation de son patrimoine génétique,

- la réduction des milieux par artificialisation, destruction, désertification ou pollution.

Quels indicateurs ?

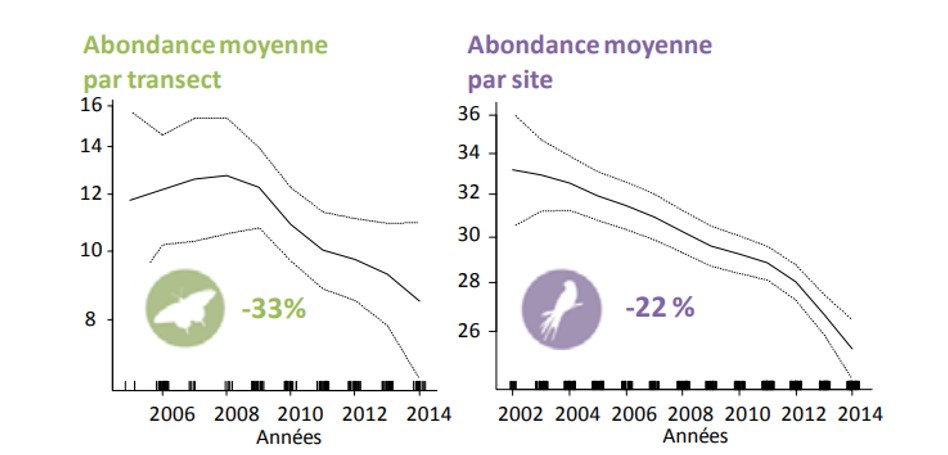

Il paraît donc difficile de considérer un chiffre unique qui décrive l’ensemble de ces trois éléments. En revanche, des études présentent des faits concernant des espèces ou des groupes d’espèces bien précis. Nous en avons déjà présenté quelques-unes dans ce blog, concernant les oiseaux et les papillons notamment.

Pour la Région àŽle-de-France, l’Agence Régionale de la Biodiversité en àŽle-de-France (ARB-idf) propose des synthèses claires, complètes et régulièrement mises à jour sur les différents milieux et espèces du territoire.

Elles permettent d’appréhender certaines tendances concernant la nature en ville :

Les populations de papillons et d’oiseaux dans les villes ont fortement diminué ces dernières années. On parle ici de perte de biodiversité à cause de la régression des effectifs.

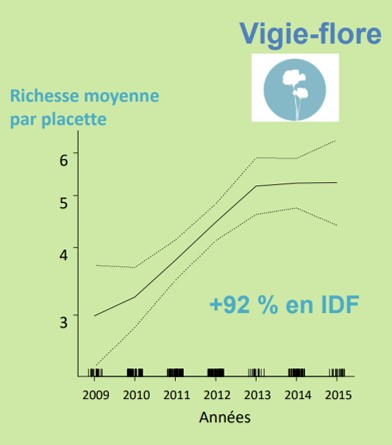

En revanche, la flore urbaine a, elle, une croissance importante. Ces dernières années le nombre d’espèces de plantes des trottoirs a grimpé de plus de 90%.

On suppose que cela est dà», au moins en partie, à l’arrêt de l’utilisation des désherbants dans de nombreuses communes d’àŽle-de-France (dont celles de Cergy-Pontoise !).

La perte de biodiversité est donc une notion toute relative et il convient de ne pas faire d’amalgames hasardeux. L’ARB-idf présente ses résultats sous différentes approches pour démêler tous les chiffres de la biodiversité :

- Les chiffres clés de la biodiversité 2018

- Le panorama de la biodiversité 2018

- Les états de santé de la biodiversité 2016

Que faire ?

On l’a vu pour les plantes urbaines, des actions concrètes de gestion permettent de protéger la nature, en ville et ailleurs. Mais la première des choses à développer est, selon nous, la connaissance. Partagée, elle permet une prise de conscience collective. C’est aussi une étape indispensable à toute analyse dans les processus de décision en matière d’aménagement et de gestion.

En tant que chargés de mission biodiversité, notre rôle est de connaître et faire connaître la biodiversité du territoire. Nous participons aux différents protocoles ayant permis à l’ARB-idf de réaliser ces rapports, mais il est difficile, scientifiquement parlant, de produire le même genre de résultats à l’échelle de l’agglomération. Le nombre de données est trop faible et les biais trop grands pour fournir des chiffres réellement pertinents.

En revanche, une méthode envisageable pour développer la connaissance du territoire est la mise en place d’un Atlas participatif de biodiversité. La Ville de Vauréal a démarré le sien récemment. Peut-être est-ce la première pierre à l’édifice d’un Atlas communautaire de Cergy-Pontoise ?

Seriez-vous prêts à participer avec nous ?

Pour en savoir plus

Les listes rouges régionales, par l’Agence Régionale de la Biodiversité àŽle-de-France