Cette exuvie était fixée sur une feuille d’acore dans l’un des petits bassins du parc du château de Menucourt. Assurément une grande libellule, mais comment déterminer l’espèce ?

Le masque de la larve de la libellule sert à capturer les proies pendant sa vie aquatique. Ses proportions sont un critère de détermination. La forme des yeux et la longueur des épines de l’abdomen doivent être également observées pour avancer dans la clé. J’ai utilisé celle de Guillaume Doucet de la Société Française d’Odonatologie.

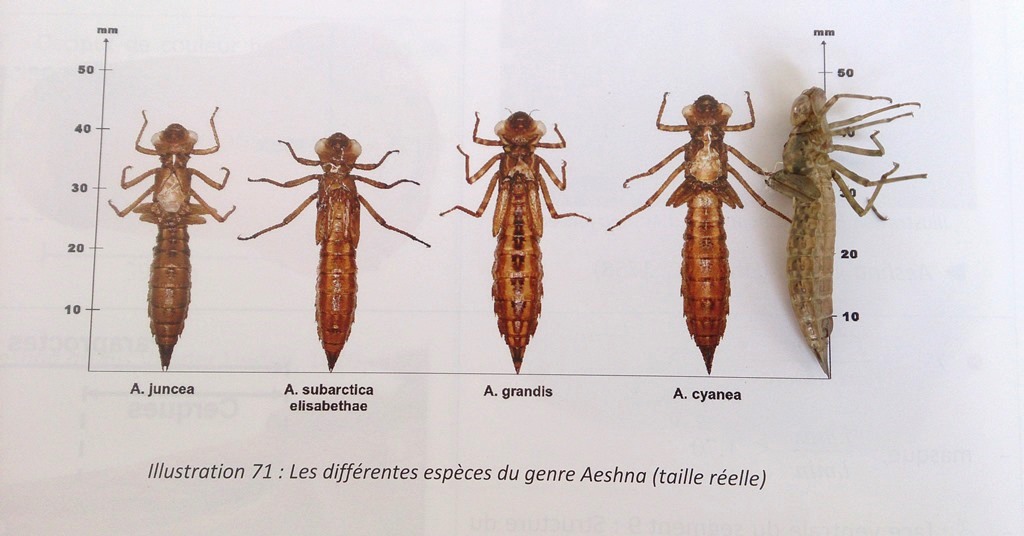

En plaçant l’exuvie sur la planche du genre Aeshna (dessins grandeur nature), j’ai pu confirmer ma détermination. Il s’agit d’une exuvie de l’espèce Aeshna cyanea. Cette espèce forestière est l’une des plus communes du genre Aeshna.

La femelle de l’aeshne bleue porte bien mal son nom. Seul le mâle a des taches bleues.

A la sortie de l’exuvie, le jeune adulte déploie ses ailes et procède à des essais moteur avant de prendre son envol.

[wpvideo vjxBFC0O]

Retrouvez nos articles sur les exuvies :