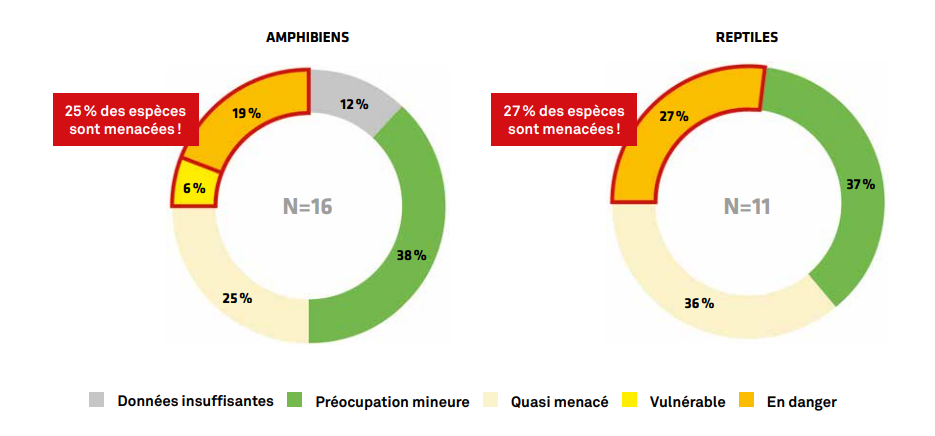

Nous y voilà, la liste rouge des amphibiens et reptiles a été publiée en décembre 2023 et on vous propose de faire le point.

Bien que souvent négligés au milieu du tumulte urbain, les amphibiens jouent un rôle vital dans les écosystèmes d’Île-de-France : grands consommateurs d’insectes mais aussi proies naturelles ils participent à l’équilibre des milieux dans lesquels ils vivent. Leur présence dans notre région témoigne de la richesse de la biodiversité environnante. Malheureusement, de nombreuses espèces sont désormais confrontées à des menaces croissantes.

De même, les reptiles, espèces très sensibles mais souffrant d’une mauvaise réputation, sont également fortement malmenés.

Liste rouge de quoi parle-t-on ?

Afin d’évaluer le risque d’extinction des espèces et justifier les efforts de conservation à l’échelle mondiale, une liste rouge régionale est réalisée à partir de la méthodologie de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Elle dresse un état des lieux des menaces pesant sur les amphibiens et les reptiles d’Île-de-France. Cette liste constitue une nouvelle référence standardisée reconnue internationalement !

Nos petits amphibiens d’Île-de-France sont confrontés à un ensemble de menaces, parmi lesquelles la fragmentation et la destruction de leur habitat naturel due à l’urbanisation croissante, la pollution des cours d’eau et des plans d’eau, ainsi que l’introduction d’espèces exotiques invasives. Ce sont des êtres très sensibles aux changements environnementaux.

Parmi les espèces d’amphibiens menacé en Île-de-France, on trouve des spécimens emblématiques tels que la Couleuvre vipérine Natrix maura classée « En danger », le Triton ponctué Lissotriton vulgaris classé « Vulnérable » et la Rainette verte Hyla arborea classée « Quasi-menacée ». Ces espèces, autrefois communes dans la région, voient leurs populations décliner en raison des pressions anthropiques.

Attention aux périodes de reproduction !

Avec l’arrivée du printemps, une scène extraordinaire se déroule autour de nous : celle de la migration annuelle des grenouilles et des crapauds vers leurs sites de reproduction. Ces petites créatures entreprennent un voyage périlleux pour assurer la survie de leur espèce, mais malheureusement, ce périple est souvent semé d’embûches sur nos routes…

Nous vous appelons donc à la vigilance et à la prudence lorsque vous circulez, surtout lors des nuits pluvieuses et humides, car c’est à ce moment-là que ces amphibiens sortent en masse pour retrouver leurs partenaires.

Retrouvez notre article dédié : Attention, amphibien va et vient ! – Nature en ville à Cergy-Pontoise

Sources

Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Île-de-France – ARB

La Liste rouge des espèces menacées en France – UICN France