La nature revisitée par Bijan Souzani, le photographe qui peint avec son appareil photo !

http://www.vaureal.fr/content/nature-impressionnante

Cette grande coquille de moule trouvée au bord de l’étang du Corra (Saint-Germain-en-Laye) mesure 12 cm !

Il existe en France une petite dizaine d’espèces de grandes moules d’eau douce, différenciables selon les caractéristiques générales de leur coquille, ainsi que la forme des dents d’articulation des valves. Celle-ci est commune, c’est une anodonte. Fréquente dans les étangs, cette moule habite dans la vase, elle peut vivre cinq à dix ans et mesurer jusqu’à 20 cm.

Il existe des anodontes mâles, des anodontes femelles et parfois des individus hermaphrodites. Notons que malgré les efforts de scientifiques, il n’est pas possible de différencier, à partir de la coquille, le sexe de la moule.

Sa reproduction est originale : les œufs fécondés atteignent leur maturité dans les branchies marsupiales de la femelle, puis les petites larves crochues sont expulsées. Au terme de leur voyage dans l’étang, elles iront s’enkyster pendant quelques mois sur les branchies des poissons avant de se laisser tomber au fond et de vivre leur vie de moule.

Certaines espèces de moules d’eau douce américaines présentent de véritables leurres aux poissons qui, lorsqu’ils s’approchent, sont aspergés de ces larves parasites, nommées glochidies :

Une autre espèce de moule d’eau douce, la mulette perlière, parasite exclusivement dans sa vie larvaire la truite fario ou le saumon. C’est peu dire que cette espèce autrefois très répandue dans nos rivières est en grand danger…

Une grosse moule asiatique invasive est arrivée en France en 1982, dans les branchies de carpes chinoises, elle apprécie les eaux chaudes et colonise le bassin Rhône-Méditerranée.

Les prédateurs des anodontes sont les carpes qui cherchent les jeunes moules dans la vase. Les rats musqués et les ragondins pêchent les grosses moules et s’en régalent. Celle de la photo présente un trou : peut-être le coup de bec d’un héron ?

Il est déconseillé de consommer les anodontes : leur chair, au demeurant fade et coriace, concentre les polluants.

http://94.23.240.121/abela/www/naiades_adour_garonne/Telechargement/plaquette_1.pdf

http://www.journal-malaco.fr/documents/Malaco_2010_06_Adam_278_287.pdf

http://www.life-moule-perliere.org/perles-precieuses.php

Au fond du parc du château de Grouchy, sous les grands peupliers, la friche n’a pas été fauchée. C’est une aubaine pour les chardonnerets qui se régalent des graines de ces hautes herbes. Avec leurs ailes zébrées de jaune vif, on les repère de loin. De plus près, on remarque leur incroyable masque rouge qui brille au soleil.

A gauche, chicorée sauvage, à droite, cardère. Lequel finira le premier ?

Si les chardons et les cardères ont leur préférence, les chardonnerets consomment aussi des graines d’arbres : aulnes, platanes, bouleaux… Ils fréquentent aussi l’hiver les mangeoires et semblent apprécier les graines de tournesol.

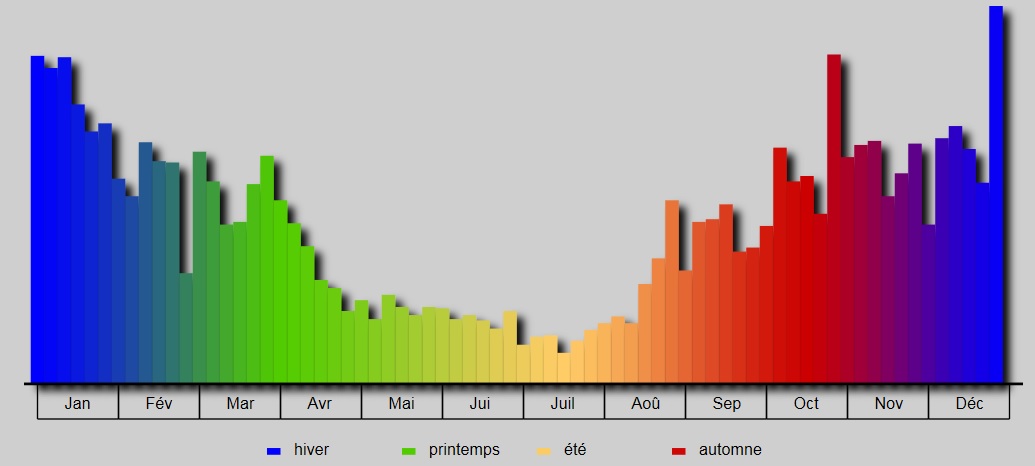

Les chardonnerets sont des migrateurs partiels : l’hiver, de grandes troupes d’oiseaux originaires d’Europe de l’Est hivernent dans notre région ou la traversent, comme l’illustre ce graphique tiré du site www.faune-iledefrance.org.

Ces oiseaux élégants et bons chanteurs sont parfois victimes de trafics. Plusieurs réseaux de braconniers ont été récemment démantelés par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCSF). N’hésitez pas à prévenir leurs services en cas de suspicion de braconnage.

Janvier n’est pas que le mois des soldes. C’est aussi le meilleur moment pour l’observation des canards hivernants. Un petit tour à l’étang du Corra (Saint-Germain-en-Laye) et à la base de loisirs de Cergy-Pontoise me permet de vous présenter quelques espèces.

Le tadorne de Belon fréquente l’été les rivages côtiers. Il piétine et fouille la vase à la recherche de vers, de crustacés ou de petits mollusques. Les couples sont unis pour la vie et nichent dans des terriers de lapins (non occupés !). Cette espèce protégée est un hivernant rare en Ile-de-France. Quatre à six couples se reproduisent chaque année dans notre région. L’étang du Corra est un des huit sites franciliens de reproduction avérée pour cette espèce.

Le canard chipeau est majoritairement végétarien. On reconnaît cette espèce au miroir blanc sur l’aile. Ses effectifs sont passés pour l’Ile-de-France de 20 individus hivernants à plus de 1000 en dix ans. Encore un effet du changement climatique ?

Le canard chipeau mâle a le bec noir, celui de la femelle a une bordure orange. Les deux photographies ci-dessus ont été prises à l’étang du Corra, mais on peut voir aussi tout l’hiver des canards chipeaux à la base de loisirs de Cergy-Pontoise.

Le canard souchet mâle est vivement coloré, et sa femelle est beaucoup plus terne. Mais tous les deux se reconnaissent aisément à la forme étonnante du bec taillé pour filtrer les particules comestibles à la surface de l’eau. A l’étang du Corra, il y en avait trois ces jours-ci, mais ils ne se sont pas approchés. Cette photo du mois d’avril 2013 a été prise au même endroit.

Le mâle du canard siffleur émet un son flà»té caractéristique « ou i ou… ». Il se déplace en troupes parfois importantes. A la base de loisirs de Cergy-Pontoise, il y en avait quatre le 2 janvier 2015, et ils sont restés timidement au milieu de l’étang, d’où la faible définition de ma photo prise de très loin. La tête marron (avec une bande jaune au sommet pour le mâle), la bande alaire blanche, le bec gris à pointe noire sont de bons critères de détermination. C’est un hivernant rare en Ile-de-France.

La liste rouge régionale des oiseux nicheurs d’Ile-de-France

Bibliographie :

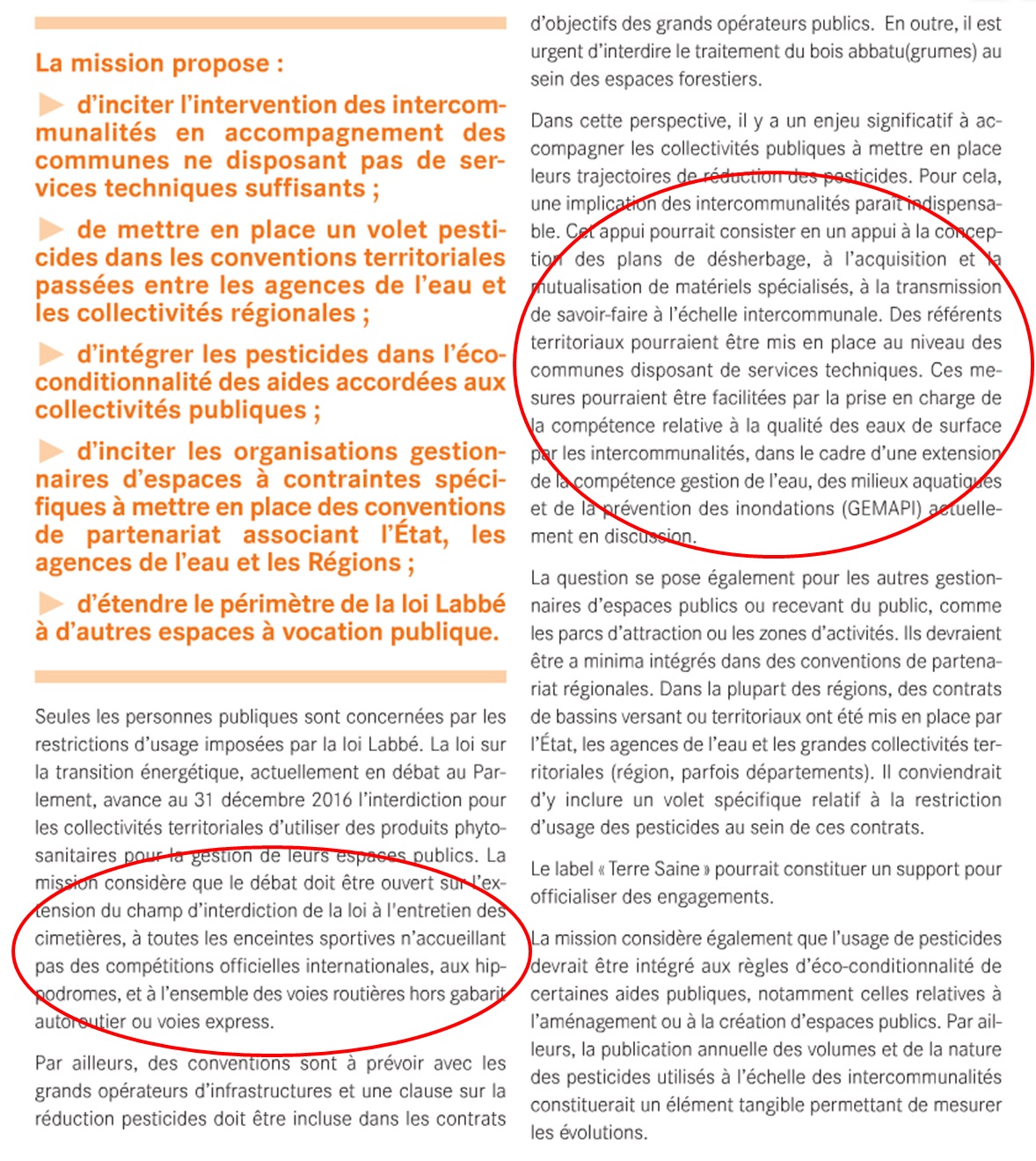

Le plan Ecophyto lancé par le gouvernement en 2008 n’a pas tenu ses promesses de réduction de l’emploi des pesticides. C’est pourquoi le député Dominique Potier a été missionné pour proposer une nouvelle version de ce plan. Après avoir auditionné 200 personnes, représentant 90 structures, il vient de remettre son volumineux rapport au Premier ministre.

Il propose un nouveau plan, articulé en six axes, le cinquième étant consacré aux jardins et aux espaces à vocation publique. Pour cet axe, ses propositions prioritaires sont les suivantes (Annexe 9 du rapport) :

Le rapport fait aussi des propositions sur le devenir de la loi Labbé, l’évolution des compétences intercommunales et la mutualisation. Ci-dessous, le texte de son chapitre E 45 « Accompagner la trajectoire Zéro phyto dans les espaces à vocation publique », qui évoque notamment l’épineuse question du désherbage.

Pour en savoir plus : le rapport du député Potier

http://www.journaldelenvironnement.net/article/ecophyto-de-l-echec-au-rebond,53818

Les grands peupliers de la base de loisirs de Cergy-Pontoise portent de nombreuses boules de gui.

La jeune génération va prendre la relève. Lorsque la graine de gui a germé sur une branche, ses racines s’enfoncent dans le bois pour y puiser la sève brute et provoquent cette déformation en massue.

Surprise ! La pulpe file et s’étire de façon spectaculaire. Pas étonnant qu’on en fasse de la glu.

Ca, c’est du super camouflage ! Alors, le gui une plaie pour les arbres, un bienfait pour les oiseaux ?

Les mésanges bleues sont expertes pour trouver les embryons de gui sur les branches : elles en raffolent.

Les grives draines, quant à elles, consomment les baies. En laissant leurs fientes sur des branches, elles participent activement à la dissémination du gui. Je me mets en chasse, je trouverai bien une grive draine photogénique. En voici une bien grosse, on dirait, là -bas :

Pas du tout une grive ! C’est un épervier mâle, attiré dans le secteur par de grands vols de tendres chardonnerets.

Le gui une plante dispersée par les oiseaux, par biologie.ens-lyon

Vous êtes perplexe devant un dégât au jardin : maladie, ravageur, autre chose ?

VigiJardin est là pour vous aider, gratuitement et en toute simplicité. Il suffit de vous laisser guider jusqu’au diagnostic puis d’accéder par l’onglet « symptômes et dégâts » à la fiche technique qui expose pour chaque cas toutes les préconisations préventives et curatives, respectueuses de l’environnement.

Ce nouveau service vous est offert par Jardiner Autrement. Il est le fruit d’une collaboration entre la Société Nationale d’Horticulture de France et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).

Les autres outils Ephytia développés par l’INRA sont de véritables mines d’informations, par exemple pour identifier et connaître…

– les auxiliaires du jardin :

http://ephytia.inra.fr/fr/C/18479/Biocontrol-Fiches-auxiliaires-ravageurs

– la flore auxiliaire :

http://ephytia.inra.fr/fr/C/20119/hypp-La-flore-auxiliaire

– les herbes indésirables :

http://ephytia.inra.fr/fr/C/11081/hypp-Les-adventices-des-cultures-HYPPA