Une espèce en régression

Cette plante annuelle de la famille des Fabacées était autrefois très commune en àŽle-de-France. Bien qu’elle soit encore présente dans la région, on constate une diminution de ses stations. La cause principale de cette diminution est l’intensification de l’agriculture.

Les milieux pauvres en eau sont ceux qu’il préfère, ce trèfle est « xérophile ». On le retrouve souvent sur les terrains secs et sablonneux comme les friches, mais également sur les toitures végétalisées.

Tout doux le trèfle !

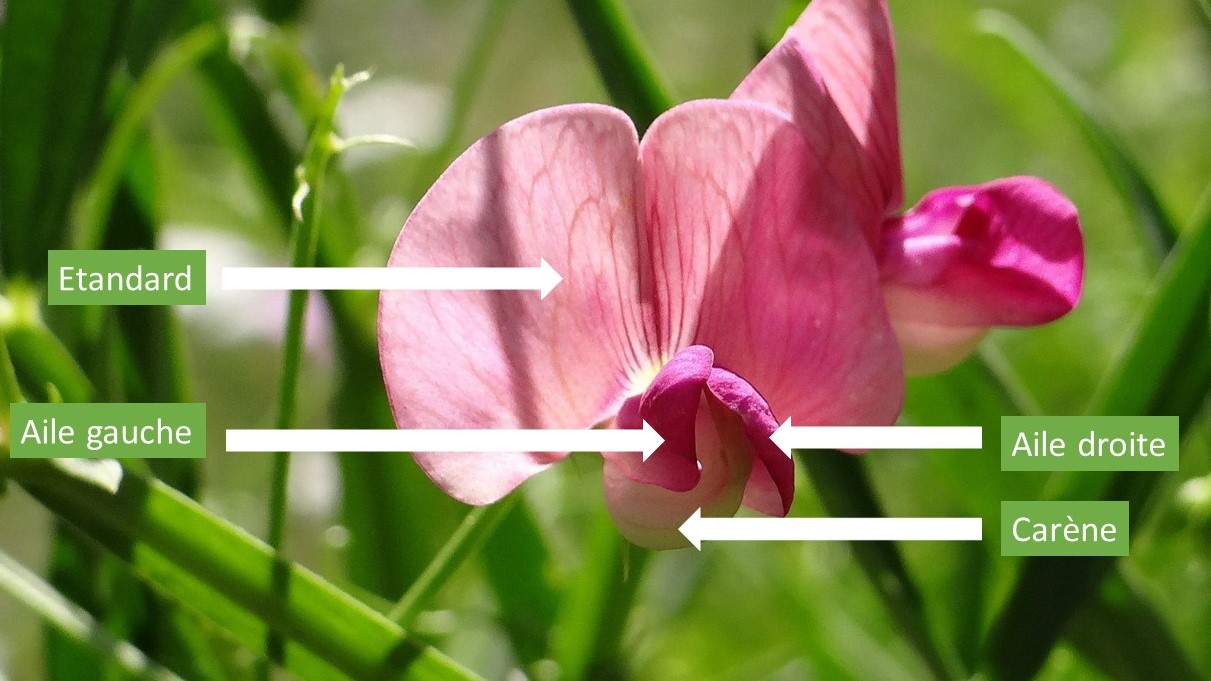

Le trèfle fleurit de juin à septembre en se revêtant de nombreux poils blancs et soyeux. Son inflorescence est d’ailleurs à l’origine de son nom vernaculaire « Trèfle pied-de-lièvre ». Ses fleurs sont de type « papilionacées », comme la plupart des Fabacées : elles présentent un étendard, deux ailes et un carène.

Attention à son autre nom commun

Trifolium arvense est aussi appelé « trèfle des champs », un nom vernaculaire qu’il partage avec Trifolium campestre, une autre espèce de trèfle. Ils se différencient aisément une fois en fleur : Trifolium campestre est jaune !

Sources :

Philippe Jauzein & Olivier Nawrot, Flore d’àŽle-de-France, Editions Quae

Trifolium arvense, par Identification assistée par ordinateur

Trifolium arvense, par Tela Botanica