Le cri du cochevis huppé m’accompagnait autrefois le matin dans les friches de la SNCF quand, étudiant, j’allais prendre mon train au Val d’Argenteuil.

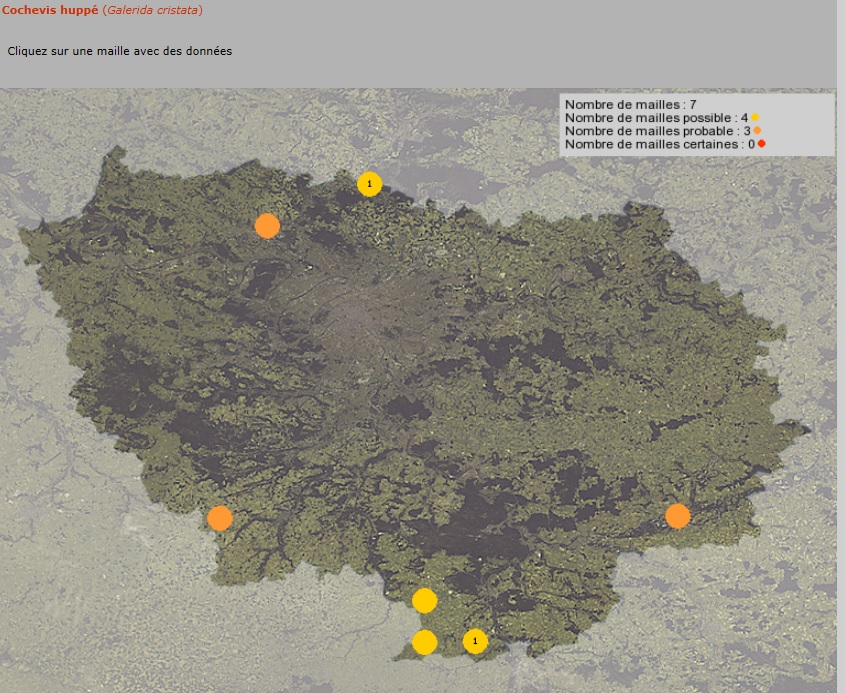

De ce bel oiseau proche des alouettes il ne reste que quelques couples en Ile-de-France, et les populations relictuelles, trop isolées, sont bien menacées de disparaître.

A Osny, dans le quartier Sainte-Marie, un ou deux couples sédentaires hantent encore les parkings du centre commercial et les abords de la clinique, à la recherche de quelques graines ou de miettes.

Nous sommes allés les voir. Las, un épais brouillard givrant rendait les observations bien difficiles.

Le cochevis huppé a toujours apprécié la proximité des hommes et des chevaux. Cet oiseau campagnard qui pâtit de l’agriculture intensive se réfugie dans les friches urbaines et les chantiers. Coincé entre une campagne devenue inhospitalière et l’avancée de l’urbanisation, ses territoires se réduisent comme peau de chagrin. Le cochevis huppé est classé « en danger » dans la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France.

http://www.oiseaux.net/oiseaux/cochevis.huppe.html

http://www.ornithomedia.com/breves/cochevis-huppe-survit-plus-que-dans-zones-commerciales-boheme-tchequie-02084.html